解説は画像の上で左クリックすると出ます

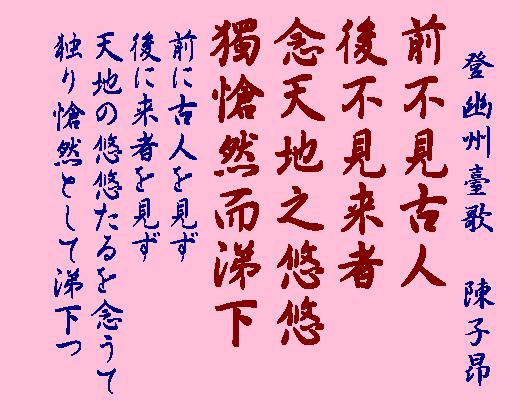

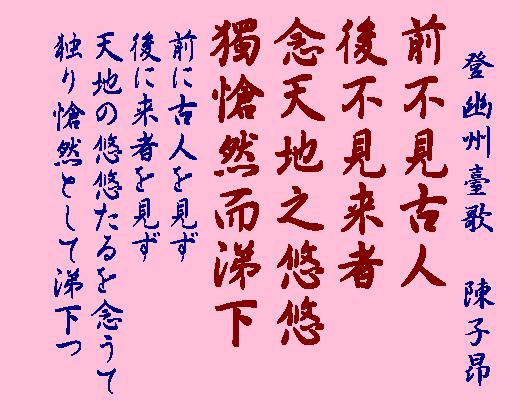

前不見古人 前に古人を見ず

後不見来者 後に来者を見ず

念天地之悠悠 天地の悠悠たるを念うて

独愴然而涕下 独り愴然として涕(なみだ)下(お)つ

<通釈と解説>

皆さん、新年明けましておめでとうございます。

いよいよ二〇〇〇年、新しい世紀に突入しました。これからどうなって行くのか、全くもって予測のつかない時代状況の中で、何かと不安な幕開けでした。

新年最初の「お薦め漢詩」は、初唐の陳子昂の名作『登幽州台歌』を持ってきました。今から千二百年程前、李白や杜甫の先駆となる革命的な詩人の、悠久の自然をとらえた絶唱です。

[口語訳]

私の前に生まれた人達に会うことはできない。

私の後に生まれてくるだろう人達にも会うことはできない。

この幽州の丘に登ると天地の永遠であることを実感し、

そしてただ独り、哀しみに涙が流れるのだ。

悠久の時の流れの中で、泡のように浮かんでは消えていく数多くの人の命のはかなさ。

そして、自分自身もその泡の中の一つ。尊敬する古人に会うこともできず、未来に表れるだろう素晴らしい人々に会うこともできず、有限の存在として現在を生きるしかない。

大切なのは、その「現在」をどうとらえるか、だと思います。

陳子昂は、自分を理解してくれる人のいない孤独と満たされない思いを抱いたまま、幽州台に登って哀しみの涙を流しました。

そして、今の私たちの時代はどうなのでしょうか。

ミレニアムに浮かれて新札を発行したり、10年後の世界は存在しないとでもいうような「その場しのぎ」(しのぎにもなっていないのが実態ですが)の無責任な政策の繰り返し、かつては無かった異質で異常な犯罪の増加、若者や子ども達への強い不信感。

誰もが経験したことのない人間や社会の在りようがこれから来るのだ、という感覚と、歴史は繰り返すという感覚とが交錯しながら、陳子昂から千二百年もの後の「来者」である私たちは世紀の変わり目をまさに漂っています。

新年を迎えたこの時に、ゆっくりと人類の歴史の中での西暦二〇〇〇年の意味を考えてみたいものです。

向晩意不適 晩(くれ)に向(なんな)んとして 意(こころ)適(かな)はず

駆車登古原 車を駆りて 古原に登る

夕陽無限好 夕陽 無限に好し

只是近黄昏 只だ是れ 黄昏に近し

<通釈と解説>

晩唐の詩人、李商隠、(字は「義山」)の『楽遊原』を今回は読むことにしましょう。

獺(かわうそ)が魚を沢山並べるように、詩を作る時に数多くの書物を並べ、古典籍を駆使して言葉を積み重ねていくのが李商隠の詩の特徴です。そのために「獺祭魚」とも呼ばれるわけですが、李商隠の詩は難解なものが多く、高校の教科書でもせいぜい『夜雨寄北』が載っているくらいです。

この詩はそうした中では分かりやすい詩で、『唐詩三百首』に収められています。

[口語訳]

日暮が近づくにつれ 何となく私の心は落ち着かなくなってきた。

ふと車を走らせて 古い高原に登ってみた。

そこから眺める夕陽が限りなく美しいのは、

夕暮れの闇が 実はすぐそこまで迫っているからなのだ。

楽遊原には、正月晦日や上巳、重陽の節句になると、長安の人々が遠望を楽しむために登ったそうですが、この詩には季節を限定する言葉がありませんので、よく分かりません。節句の行事として彼は登ったわけではありませんから、季節はいつでも良い、と言うことで、私は真冬のこの時季に置いてみました。

晩唐の、しかも抒情豊かな詩人の作ですので、この詩から、様々な含意をくみ取ろうとするのは当然です。「唐代の文化が滅亡する予感」や、「自身の老いの悲嘆」とも取ることが出来ます。

爛熟の極みの晩唐の文化(夕陽)を眺めながら、そこに既に凋落の兆し(黄昏)を感じ取るのは、まさに詩人の感性。

「只是」は逆接の言葉として注釈書などには説明されています。ここでは私は強調の言葉(「・・・・に他ならない」)として、訳してみましたので、違和感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、滅び行くゆえの美しさを表すには強調の方が良いかと思っています。

寒さが最も厳しくなるこの季節、高台で朔風に衣をはためかせながら、時の流れを骨身に沁みて感じる、そんな李商隠の姿を思い浮かべるのが私は好きです。

牆角数枝梅 牆角 数枝の梅

凌寒独自開 寒を凌ぎて 独自に開く

遙知不是雪 遙かに知る 是れ雪ならざるを

為有暗香来 暗香の有りて 来たるが為なり

<通釈と解説>

私の暮らしている知多半島は、海に囲まれて温暖な気候の上に、今年は暖冬で、本格的な寒さをあまり感じないうちに、もう立春を迎えてしまいました。

風邪だけは猛威をふるっていまして、私の職場でも、高熱でダウンという方が何人もいらっしゃいます。(私も先週、ダウンしました)

みなさん、お身体に気をつけて下さい。

さて、春最初の一首は、王安石の「梅花」から見ていきましょう。寒さの中で、どの花よりも先に春を伝える梅の香りに、宋詩らしい理知の色を添えた名句です。

[口語訳]

土塀の隅に目をやると あの枝この枝に梅の花

寒さをものともせず、どの花よりも早く独りだけで開いている。

遠くからでも あの白いのが雪じゃないのは分かるのだよ。

どこからともなく良い香りがほんのりと漂って来ているから。

梅と雪とを重ね合わせて詠うのは、季節そのものが重なるようなこの時季ですから、誰もが思うところでしょう。

初唐の張説の七言律詩『幽州新歳作』にも、「去歳荊南 梅 雪に似たり/今年薊北 雪 梅の如し」とあります。実は、この立春の推薦詩としてどちらにしようかと思いましたが、五言絶句の簡潔な美しさ(入力が楽だ、というのもありますが)に惹かれて、王安石に二度目の登場を願いました。

直接に梅の花の様子は描かれていませんが、「不是雪」という言葉で十分にその白さを強調していると言えます。そして、その「雪のような白い花」もすぐに視覚的には薄れていき、結句ではまるで目を閉じるかのように、「暗香」の語を持ってきています。この結句によって、視界は急激にぼやけて、夕暮れの薄墨の中にいるような、非常に象徴的な情景が現出します。

こうした表現は五言絶句だからこそ、のものと言えるでしょうか。余韻の深い詩だと思います。

獨憐幽草澗邊生 独り憐れむ 幽草の澗辺に生ずるを

上有黄![]() 深樹鳴 上に黄

深樹鳴 上に黄![]() の深樹に鳴く有り

の深樹に鳴く有り

春潮帯雨晩來急 春潮 雨を帯びて 晩來急に

野渡無人舟自横 野渡人無く 舟自ずから横たはる

<通釈と解説>

「春は名のみの風の寒さ」ですが、一雨毎に春が近づくのも楽しみなものです。2月19日は雨水。川の流れも暖かさと共に水かさが増していくものですが、そんなささやかな季節の変化を感じることも少なくなったこの頃です。

今回は、中唐の韋応物の、結句が有名な『![]() 州西澗』を読みましょう。

州西澗』を読みましょう。

[口語訳]

谷川のほとりにひっそりと生えている草を

愛しく思っているのは私だけだ。

高い木立の上の方ではうぐいすの鳴き声。

春の流れは雨を伴い、日暮れと共に急に水量を増して来た。

野中の渡し場には人影もなく、

舟だけが横たわっていることだ。

起句承句の近景から、次第に遠景へと移っていき、最後は渡し場の一隻の舟へと視野を狭めて行って、印象深い詩になっています。

春を告げる匂いやかな花ではなく、ひそやかな草を憐れむ(ここでは「愛する」の意味です)ところに、既に作者の心情があらわれていますが、一首を「独」で始めた段階でそれは結論づけられていたものかもしれません。

雨のせいで渡る人も居ない川のほとり、満ちてきた水に押されるように横になる舟、転句と結句の対応も分かりやすく、寂しげな風景がうぐいすの鳴き声の中で一層際だちます。

非常に象徴的な風景で、この詩に関してのいろいろな解釈を生んでいるのも分かる気がします。

皆さんも、「野中の雨の中、一隻の舟」で作者が何を言おうとしているのか、思い描いてみると楽しいと思いますよ。

2月の今頃になって、今までの暖冬で出し惜しみしていたものを一気に吐き出すように、雪が降り積もる日が続きました。

あと少しで3月、風邪など引かぬように皆さんも、お気をつけて下さい。

草色青青柳色黄 草色青青として柳色黄なり

桃花歴乱李花香 桃花歴乱として李花香し

東風不為吹愁去 東風為に愁いを吹き去らず

春日偏能惹恨長 春日偏に能く恨みを惹いて長し

<通釈と解説>

中国の花だよりである「二十四番花信風」によれば、李花は「雨水」の三候(一候は五日間、二つの節気を六候とする)、「桃花」は「啓蟄」の一候だそうですから、描かれている花が丁度時季としてぴったりの詩でしょう。

盛唐の賈至の「春思」、二首連作の第一首を今回は読みましょう。

[口語訳]

萌えたばかりの草は青青として

柳の新芽は黄金の色、

桃の花は一面に咲き乱れ、李の花は香しい。

だが、春風は私の愁いを吹き去ろうとはしてくれず、

長い春の日は憎らしくも、

私の心に深い嘆きを起こさせるばかり。

「春愁」という言葉を初めて知った時、そのあまりの文学性に心がふるえた覚えがあります。

古代の誰が、五行の「春」に「青」の色を当てはめたのかは知りませんが、まさに「青春」の季節、草が青々と芽生えるこの季節を、多くの人は生命の輝きを伴って感じ取るようです。人生の「青春」も、同じく生き生きとしたエネルギーに満ちた時期と捉えます。

しかし、人生の青春が、ただ「生き生きとした」だけではなく、生臭くおどろおどろしかったり、重苦しい側面があるように、季節としての春の中にも、どうしようもなく漂う寂寥感がありますね。詩人の感性はそこを言葉にする義務があるのでしょう。

日本でも、「春愁」を詠った詩歌が幾つも見られます。

『万葉集』は、素朴で直線的な感情描写と言われますが、後期になると、漢詩の影響もあるのでしょう、非常に繊細な感情が表出されます。

大伴家持の歌、

春の野に 霞たなびき うら悲し この夕かげに 鶯鳴くも

は、二句目と三句目を続けて読まないで、間に一呼吸置くと、春爛漫の野のただ中でふと感じた作者の寂しさがよく分かります。

また、近代になっても、例えば室生犀星の『抒情小曲集』の中の詩、

寂しき春

したたり止まぬ日のひかり

うつうつまはる水ぐるま

あをぞらに

越後の山も見ゆるぞ

さびしいぞ

一日もの言はず

野にいでてあゆめば

菜種のはなは

遠きかなたに波をつくりて

いまははや

しんにさびしいぞ

音律の美しさと、「さびしいぞ」という平仮名による口語の切迫感が、やはり「春愁」のひとつの表情を描いていると思います。

2000年の春の愁いは、どのような形で詠うのでしょうね。

誰家玉笛暗飛声 誰が家の玉笛ぞ 暗に声を飛ばす

散入春風満洛城 散じて春風に入りて 洛城に満つ

此夜曲中聞折柳 此の夜 曲中 折柳を聞く

何人不起故園情 何人か起こさざる 故園の情

<通釈と解説>

春分のこの季節、今年も「お薦め漢詩」は旅立ちを詠み込んだ詩を選びました。

「折楊柳」は、笛の曲名ですが、古来、旅立つ人を見送る時は楊柳の枝を折ってはなむけとしたそうです。

[口語訳]

どこの家の美しい笛の音だろうか。

暗い中をひそやかに流れていく。

春風に舞い乗って、音色は洛陽の町に満ち満ちる。

こんな夜、曲の中に「折楊柳」が聞こえてきた。

こんな笛の音を聞いてしまっては、

いったい誰が故郷を憶う気持ちを起こさずにいられようか。

故郷を遠く離れて暮らし始める人も、この季節には多いことと思います。

都暮らしの寂しさは誰にでもあるのでしょうが、でも、新しい土地で生きて行かねばならないのですから、毎日寂しがったりしているわけにはいきません。でも、何かの機会にふと、たまらなく思い出すこともあると思います。

石川啄木の名歌、

ふるさとの訛なつかし

停車場の人ごみの中に

そを聴きにゆく

この歌でも、啄木は年がら年中「停車場の人ごみの中」に出かけたのではないからこそ、歌になるわけです。「聞」ではなく「聴」の字を使ったところからも、「訛」を聞いてなつかしくなったのではなく、まず故郷を憶う気持ちが強くなって、それをなぐさめてくれるものとして「人ごみの中の」「訛」が浮かんできているわけです。

同じく、啄木の、

やはらかに柳あをめる

北上の岸辺目に見ゆ

泣けとごとくに

これも、故郷の風景が突然に脳裡に映画のように浮かび上がったのだと読むと、「泣けとごとくに」の表現が一層印象深くなります。

毎日、精一杯頑張って、そして、ふと疲れた時、弱音を吐いても許してもらえるのが故郷なのでしょう。

笛の音に触発された「故園情」、故郷である蜀の地を離れて都会で暮らす李白のこの心は、現代の私たちの思いと変わることはなかったと思います。